聲音的台灣史:音樂與民族的當代探索

內容簡介

找回台灣音樂文化的記憶

透過聲音的軌跡,重建民族的存在與自信

百年來的台灣,先後經歷了日本殖民時代與黨國威權時代的統治,不但對台灣人的語言文化、民俗藝術、生活日常造成劇烈影響,也形成歷史認識的分歧斷裂,以及民族認同的失憶。

儘管日本時代以來,台灣有許多本土音樂家與研究者,紛紛探問著「什麼是台灣音樂」、「我是誰」,試圖尋找、創造屬於自己的聲音和認同,但政治的壓抑與時代的更迭,都讓台灣音樂的歷史逐漸失真、扭曲,台灣多元民族的主體性也變得破碎模糊。

本書作者李志銘,基於對台灣民歌運動與民族音樂學的興趣與熱情,致力於挖掘台灣民族音樂的相關史料與研究。透過詳實的資料爬梳,對台灣音樂發展史的固有觀點提出嚴謹的挑戰、對話、批判與翻案,並重新訴說呂炳川與李哲洋兩位被長期忽略的本土音樂研究者的生命史與學術成就,標記他們的時代位置,進而展開一張俯瞰台灣民族音樂發展路徑的多元歷史圖景。

袪除學術殖民的幽靈,打破黨國文化霸權的宰制,讓台灣音樂真實的聲音與台灣民族的多元容貌,從歷史的幽谷中再度現聲/身。

眾聲推薦

吳家恆(廣播主持人)

何東洪(輔仁大學心理學系副教授)

阿洛.卡力亭.巴奇辣(音樂創作人)

周婉窈(國立台灣大學歷史學系名譽教授)

陳峙維(音樂學者/策展人)

黃俊銘(國立政治大學傳播學院副教授)

黃國超(靜宜大學台灣文學系副教授)

蔡振家(國立台灣大學音樂學研究所副教授)

黎時潮(爵士樂評人)

鍾慧君(蘆葦花開音樂藝術文化工作室/音樂製作人)

作者簡介

李志銘

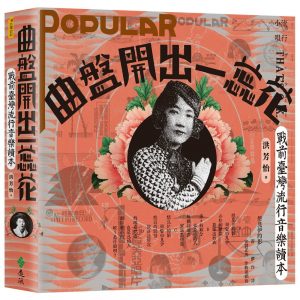

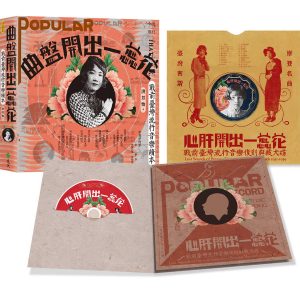

1976年生於台北,台灣大學建築與城鄉研究所碩士。具有天秤座理性的冷淡與分析傾向。平日以逛書店為生活之必需,閒暇時偏嗜在舊書攤中窺探歷史與人性。同時喜好蒐集黑膠唱片、聆聽現代音樂及台語老歌。著有《半世紀舊書回味》,書籍裝幀美術史三部曲《裝幀時代》、《裝幀台灣》、《裝幀列傳》,書話文集《讀書放浪》、《舊書浪漫》、《書迷宮》、《藝術與書的懷舊未來式》,以及聲音書寫《單聲道:城市的聲音與記憶》、《尋聲記:我的黑膠時代》、《留聲年代:電影、文學、老唱片》。新作《聲音的台灣史》於2025年出版問世。目前專事寫作。

目錄

序言|台灣音樂的文化失憶與民族重建

各界推薦

輯一|聲音風土

民族音樂學的衝擊──坂本龍一與小泉文夫

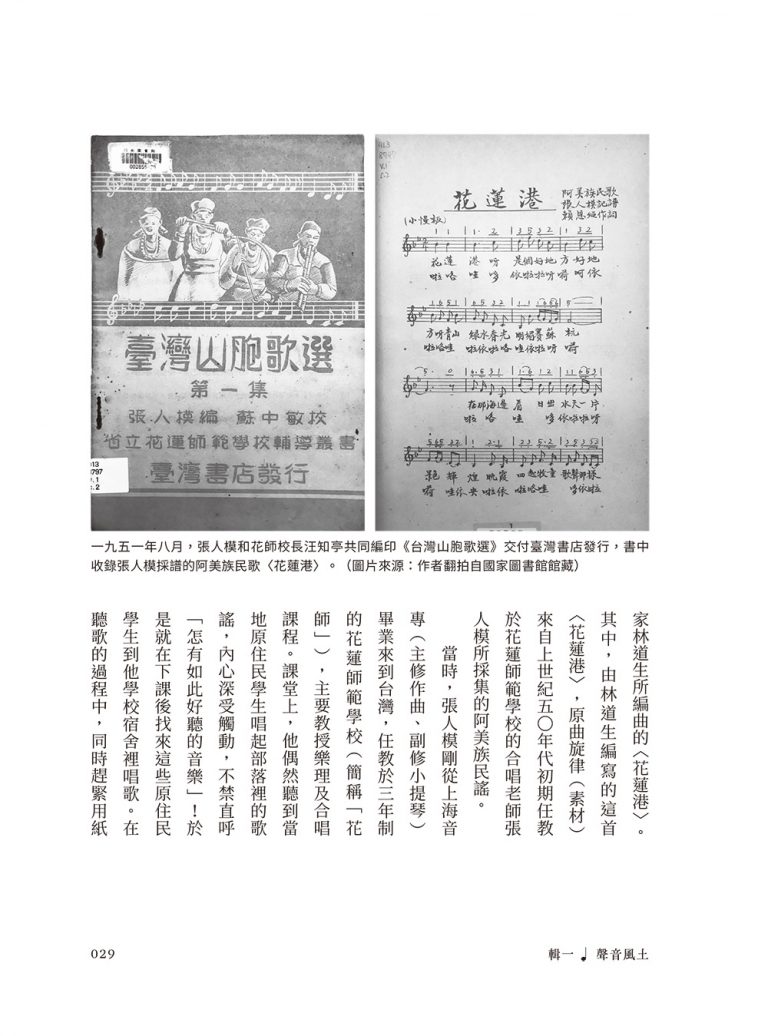

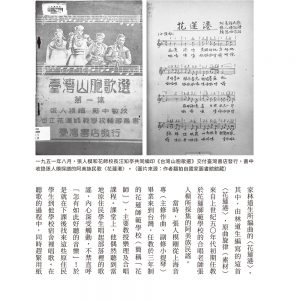

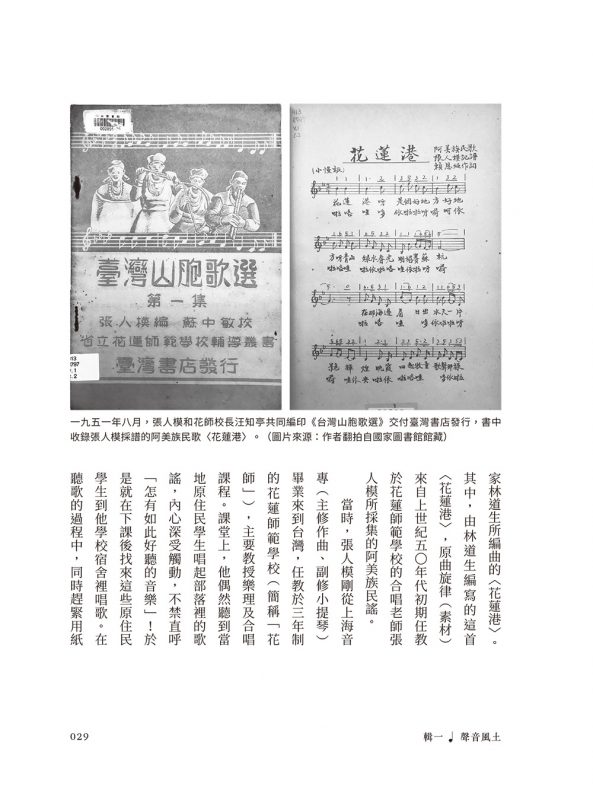

張人模編纂《台灣山胞歌選》與林道生編曲〈花蓮港〉

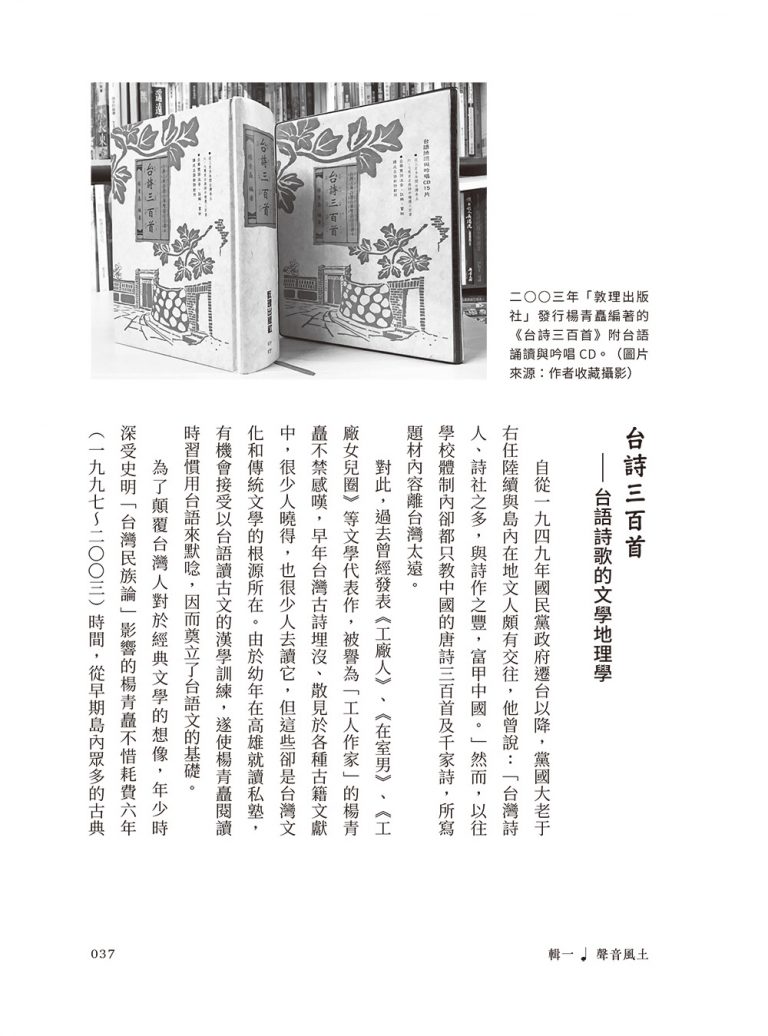

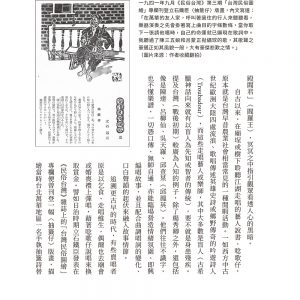

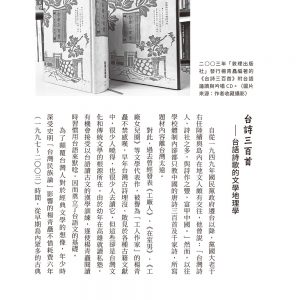

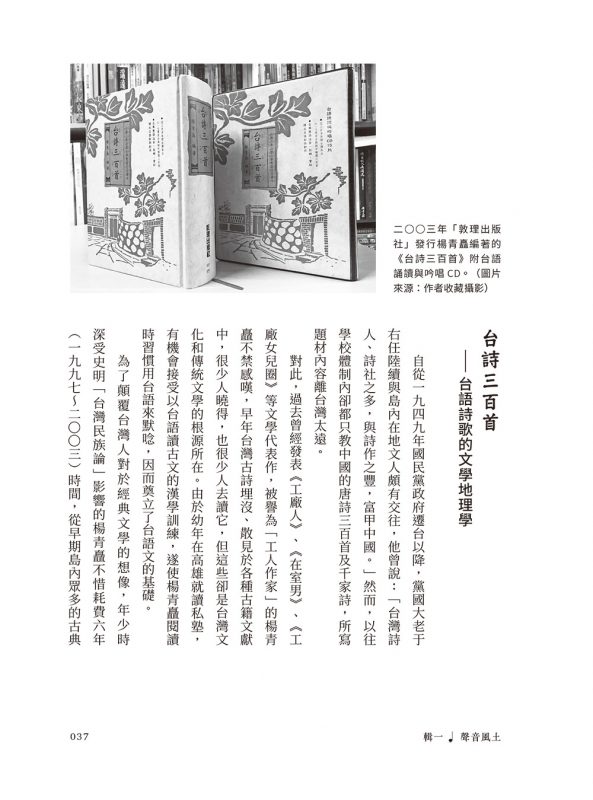

吟唱台灣土地的聲音──楊青矗編《台詩三百首》

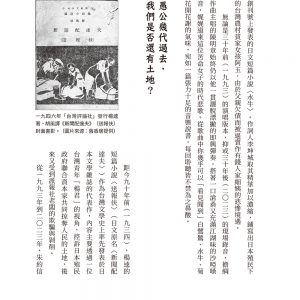

三○年代文學雜誌《先發部隊》的老廣告和台語歌

觀光凝視下的台灣早期鐵道音像紀錄

來自英國愛丁堡大學的台灣聲音史料

聽見八○年代台灣的聲音──德國音樂學者沃夫岡.拉德在台的田野錄音

台東成功鎮音樂紀行──從「小湊歌謠祭」到阿美族百年傳統家屋

台南音樂紀行──重尋「亞洲唱片」南管「振聲社」、「台南神學院」與「惟因唱碟」

類比時代的音樂圖書館在台灣

輯二|民歌採集

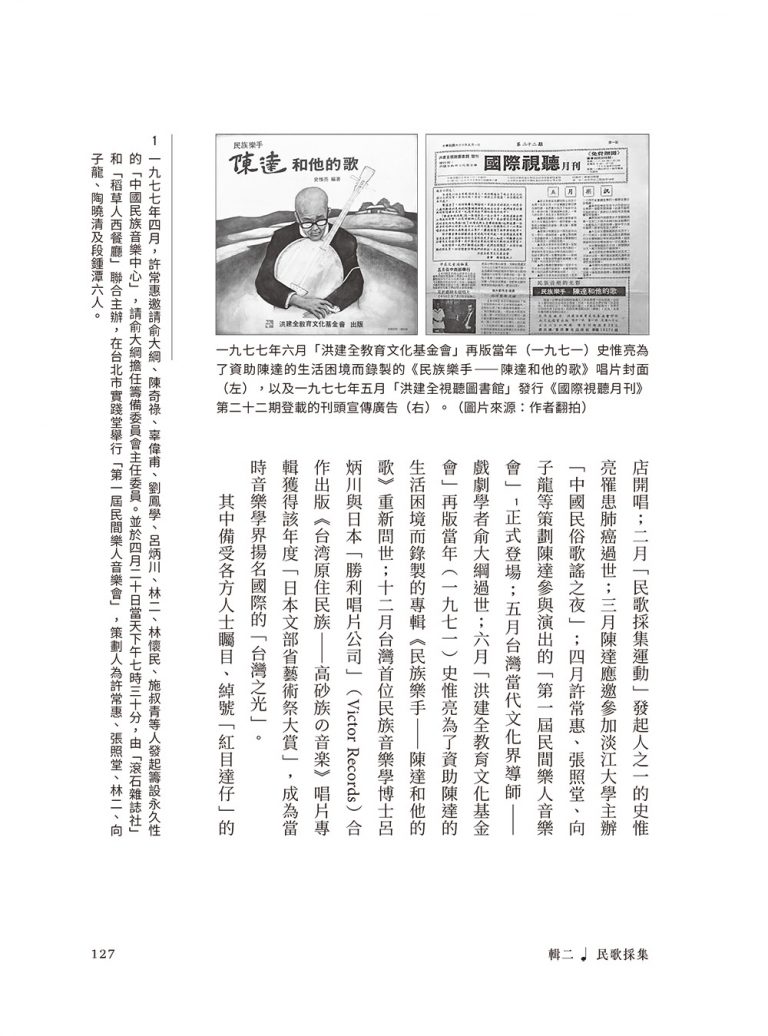

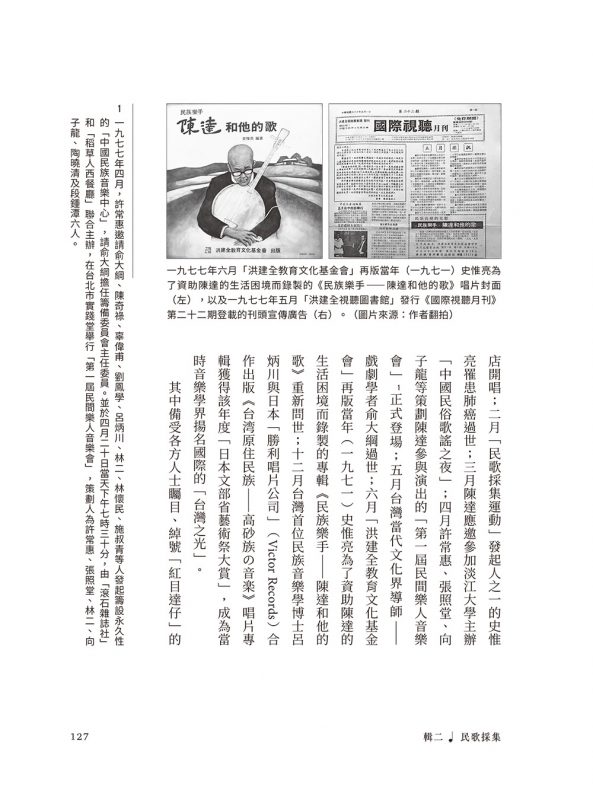

一個歷盡滄桑的民族樂手──思想起陳達的時代現象

被誤解的歐樂思與「民歌採集運動」

燃燒熱情、拒絕體制的民間自由學者──談曹永和、森丑之助與李哲洋

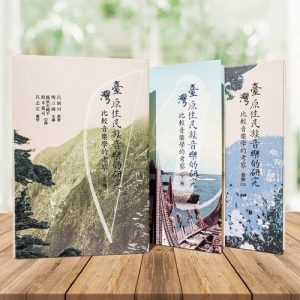

紀念「原住民族日」,憶想呂炳川

重尋被遺忘的「呂炳川精神」

那一年,呂炳川與「雅美族原始藝術調查團」在蘭嶼

一段被湮沒的歷史因緣──「洪建全基金會」與民歌採集

「民歌採集運動」番外篇──李哲洋、李泰祥與牛的故事

戴洪軒訪問李泰祥──原住民的身分認同和焦慮

黑澤隆朝高砂族音樂調查與被隱蔽的殖民暴力

布農族「祈禱小米豐收歌」與「八部合音」的論述爭議

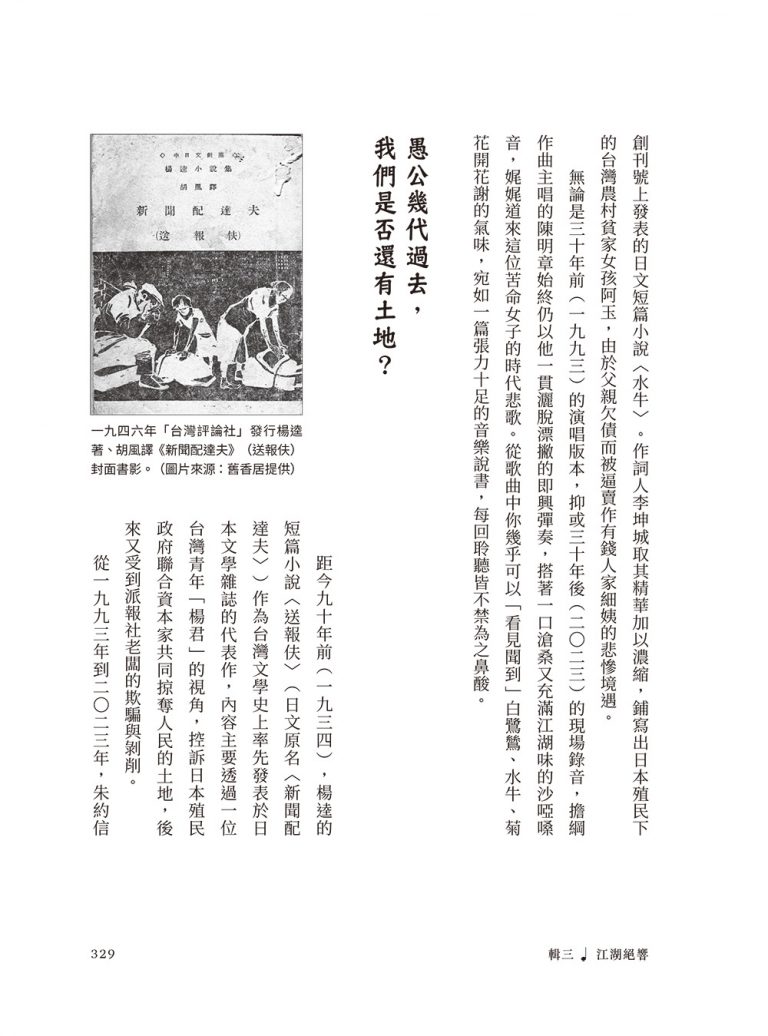

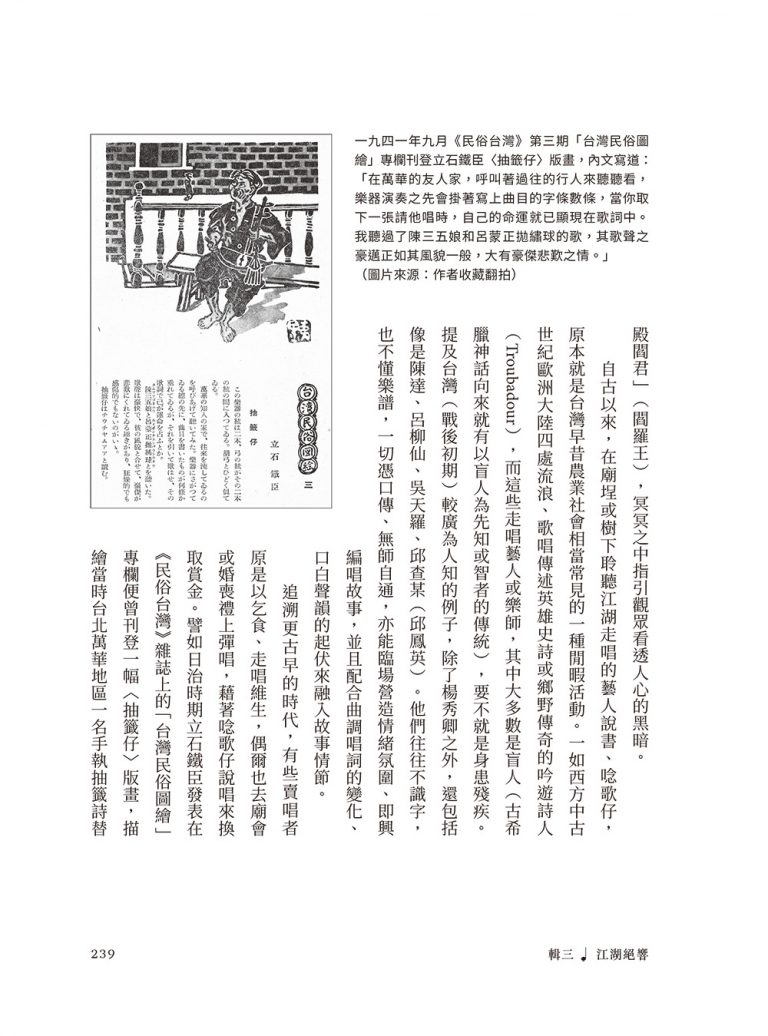

輯三|江湖絕響

人生一曲江湖調──唸歌仔國寶楊秀卿的史詩絕唱

悼念許博允──一個無可救藥的浪漫主義者

追懷早逝的鋼琴家楊小佩

人民的嘲諷是獨裁者的夢魘──從黃明志〈龍的傳人〉想起侯德健

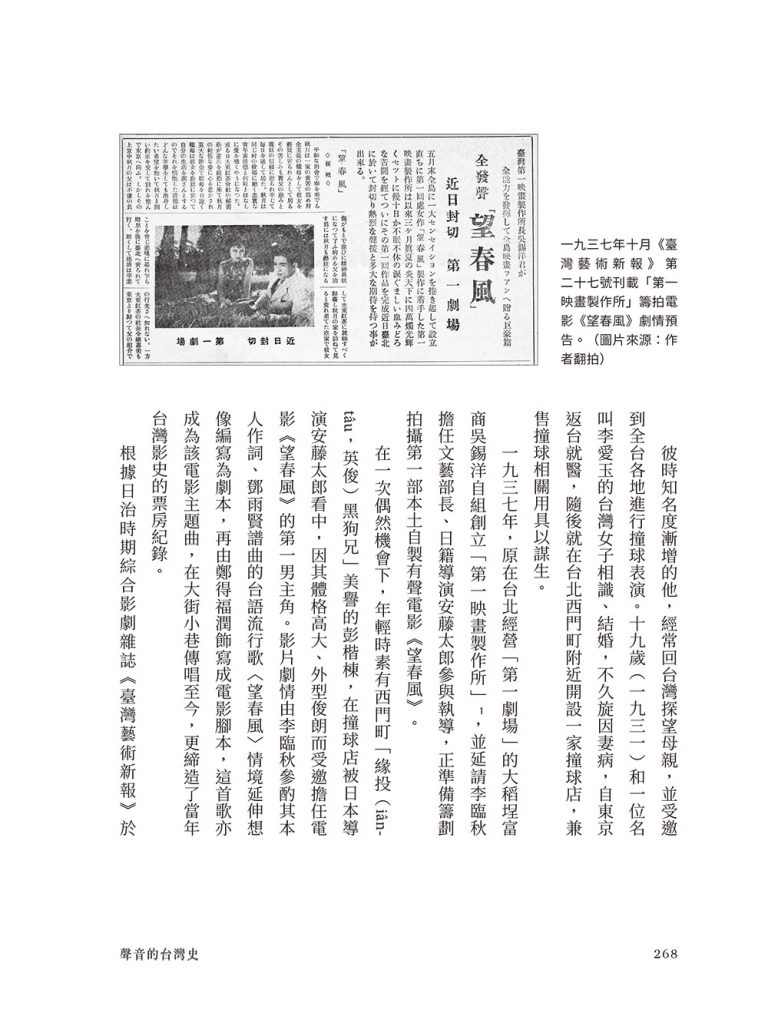

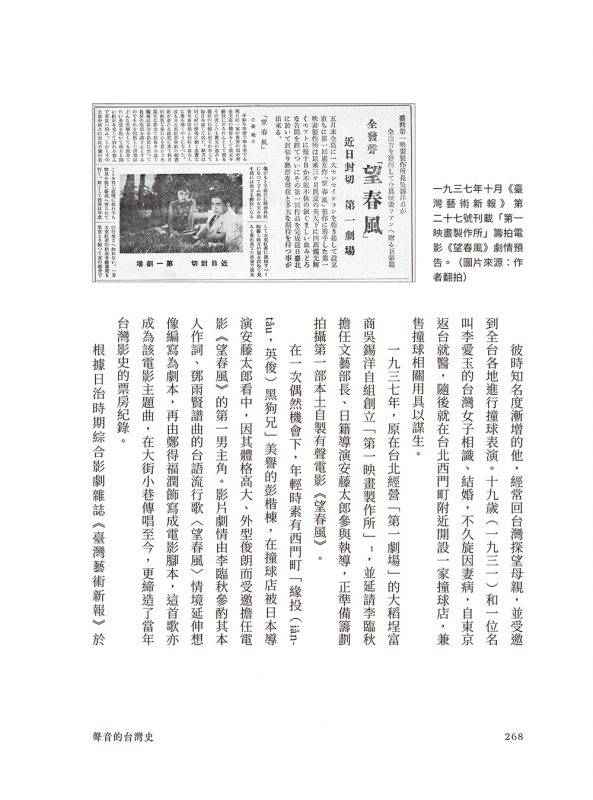

電影《望春風》傳奇人物──台灣留聲機時代的影壇黑狗兄彭楷棟

冷戰外交下的古典音樂和性別政治──戰後台灣第一位女指揮家郭美貞

星雲法師與佛教音樂──從呂炳川《佛光山梵唄》到世俗化的佛曲儀式展演

我心中也有一座山──大隱於市的邱晨與被遺忘的《特富野》

唱了一輩子,離不開鄉愁烏托邦的胡德夫

跨越時代的文學與歌聲──《三十鵝麗—楊逵:鵝媽媽出嫁》三十週年復刻音樂會原聲帶

ISBN:9786267463857

出版社:前衛

規格:平裝 / 336頁 / 17 x 23 x 2.05 cm / 普通級 / 全彩印刷 / 初版

出版地:台灣

相關商品

書籍

其他商品