撰文|盧穎(國立中央大學藝術學研究所碩士)

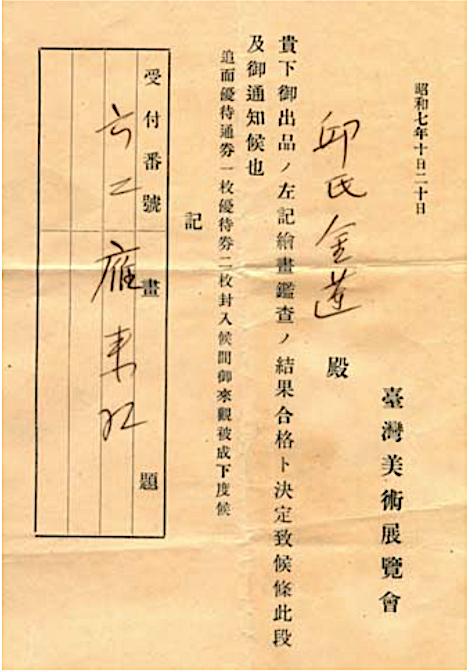

邱金蓮 入選 臺展第6、7回

出身苗栗通霄客家莊的邱金蓮(1912-2015),在藝術研究中最常被提起的情境,是提到鄉原古統的學生、日治時期女性畫家時。這些身份,似乎依附在某特定主題,成為舉例般的存在,而他本人的主體性則較少受到重視,誠如他所說的:「我從沒想過當畫家」。比起他的個人意願,在百歲的人生中,多的是隨環境轉變做出反應——一如許多同時代女性。

▣少女金蓮在第三高女畫畫

1927年,邱金蓮進入臺北第三高等女學校(四年制)就讀,是當時臺籍女學生的第一志願;畢業後逢私立女子高等學院建校(1931-1943),成為第一批女性「大學生」[2]。 就學期間師事對臺灣美術教育有重要貢獻的日籍教師鄉原古統,學習膠彩畫,並結交了周紅綢、彭蓉妹(彭雪紅)、林阿琴等人,成為當時一起作畫、談心的夥伴。

透過鄉原古統的指導,他們開始以膠彩畫創作,並在老師的鼓勵下將作品寄交參加臺展的評選。對當時的他們來說,畫畫,就是一件大家一起、做得很開心的事,是否得獎其實不是那麼重要。因此當這些學生收到入選通知時,大家都興奮極了,並更專心地投入繪畫創作。

▣《雁來紅》與《阿拉曼達》

對於畫畫,邱金蓮曾回憶道:「創作的想法很單純,就是自然寫生。」[3] 邱金蓮就讀第三高女、女子高等學院期間,多次描繪校園周邊的植物,這也是鄉原古統等日治時期畫家們的重要觀念:描繪臺灣的自然、人文景色。邱金蓮總是選擇植物為寫生對象,他會先以素描做一份草稿,再一層一層地疊上加了膠的礦物彩,在放學後的空教室,與同窗一起度過許多下午。

▣「在家是香爐,嫁人像雞屎」

得到臺展的肯定,邱金蓮的作品與事蹟被《臺灣日日新報》刊載。少女時期的邱金蓮像是天之驕子,得到父親寵愛、接受良好教育,對於走入婚姻也任性地再三推辭。直到26歲這年才妥協回到家鄉成為醫師娘,繪事也因為傳統的家庭分工而息筆。即便如此,邱金蓮按照著當時社會價值觀的期待,仍然盡其所能的扮演好媳婦、好妻子、好母親的角色。好友周紅綢曾挖苦:「金蓮啊!我們在家是被別人捧得像香爐,嫁人之後,好像雞屎一樣!」[4]

除了家庭的內憂,環境的變動讓邱金蓮的人生持續遭遇著困境。婚後不久,適逢太平洋戰爭爆發,醫生丈夫被徵召至南洋為軍醫,原本要在苗栗開業的計畫被懸置,期間一直生死未卜的丈夫在戰爭結束後的一年多,才奇蹟似的返鄉。戰後邱金蓮一家的生活十分困頓,所幸後來在苗栗開設的診所愈趨穩定,當時是高知識女性的邱金蓮更於剛成立的通霄婦女會擔任第一屆會長。

▣女性畫家?

綜觀邱金蓮的一生,「畫家」的身分僅占百餘年光陰中的段短數載,對於自我身份認同,主要是傳統女性在家庭中的角色,畫畫對他來說,不過是少女時代的玩意兒。或許他曾經專注地投入其中,像他的學姊陳進那樣,但陳進的經歷似乎是個特例,就連他們的啟蒙老師鄉原古統,也因陳進投入畫壇「耽誤」終生大事,而不再鼓勵女學生在繪畫領域中持續深造;同窗的林阿琴,也因為支持郭雪湖作畫而息筆,擔起家庭經濟與家務的重擔。

邱金蓮說:「我從沒想過當畫家」,許多曾經入選臺、府展的女性畫家,最後也都隱身在家庭中。筆者想起藝術史學者諾克林的名言:「為何沒有偉大的女性藝術家?」他的問題並非要我們去尋找是否有女性藝術家的存在,而是質問過去的社會為什麼不能擁有一個可以產生女性藝術家的環境?

英國小說家吳爾芙也曾說,「如果莎士比亞的姐妹有能有自己的房間,他們也能成為莎士比亞」。當我們探究女性在臺灣早期藝術史中的表現時,把當時女性在職業選擇的限制視為環境因素,或許更有意義,另外一方面也能做為借鏡,改善因性別造成的社會期待差異。

►關於邱金蓮生平推薦閱讀

許佳文,《百年流轉的邂逅:百歲臺灣東洋畫女畫家與我生命故事的交織》,國立新竹教育大學:教育心理與諮商研究所,碩士論文,2012。

#名單之後058

[1]此話出自邱金蓮口述、祈容玉採訪,《聯合報》C2版,2009年2月22日。 [2]女子高等學校的學制引用了大學概念,然課程內容主要為裁縫、儀禮、文學、藝術、社會學、兒童心理、生理衛生等等,被視為「新娘學校」。資料來源:臺灣女人:女子教育。<https://women.nmth.gov.tw/information_68_39802.html>(2020/1/2 檢索) [3]林育淳,《蓬萊・大觀・鄉原古統》,臺北:藝術家出版社,2019。第41頁。 [4]許佳文,《百年流轉的邂逅:百歲臺灣東洋畫女畫家與我生命故事的交織》,國立新竹教育大學:教育心理與諮商研究所,碩士論文,2012,第59頁。1932年,邱金蓮與當年一同入選臺展的同學林阿琴、陳雪君、彭蓉妹合影。照片原載於《臺灣日日新報》昭和七年十月二十一日。圖片來源:許佳文,《百年流轉的邂逅:百歲臺灣東洋畫女畫家與我生命故事的交織》,第51頁。

約1930年,邱金蓮(蹲者左2)與同學合影。圖片來源:許佳文,《百年流轉的邂逅:百歲臺灣東洋畫女畫家與我生命故事的交織》,第47頁。

邱金蓮,《雁來紅》,1932,58×57 cm,膠彩、絹。國立臺灣美術館典藏。

邱金蓮,《雁來紅》,1932,58×57 cm,膠彩、絹。國立臺灣美術館典藏。

邱金蓮,《阿拉曼達》,1933,103.4×77.6 cm,膠彩、絹。臺北市立美術館典藏。

1950年,邱金蓮與丈夫、三個兒子的全家福。圖片來源:許佳文,《百年流轉的邂逅:百歲臺灣東洋畫女畫家與我生命故事的交織》,第75頁。