撰文|陳瑋婷(國立臺灣師範大學藝術史研究所碩士)

川村伊作 無鑑查 臺展第1回

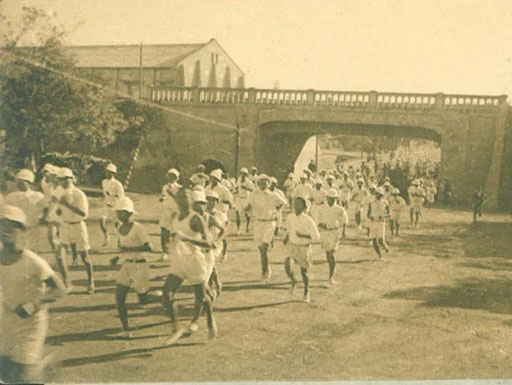

搭乘火車到訪臺南的旅人,多少曾途經車站南邊約400公尺處的四維地下道(圖1)。雖然不起眼,但它是連接鐵道兩側的通路中,最鄰近車站的一條,往返其間的車潮和人流,自然相當可觀。地下道由一座陸橋撐起,橋上是火車鐵軌,橋下供行人以及汽、機車通行(圖2)。這座陸橋承載臺南以各種交通方式通勤的日常,它連結城市裡關於上班、放學、出遊的記憶。但鮮少人知道,陸橋可能也與百年前先民的臺南記憶相連,讓我們借藝術家川村伊作(1898-卒年待考)的兩件作品,一窺他的臺南城市印象。

川村伊作與他的臺展出品作

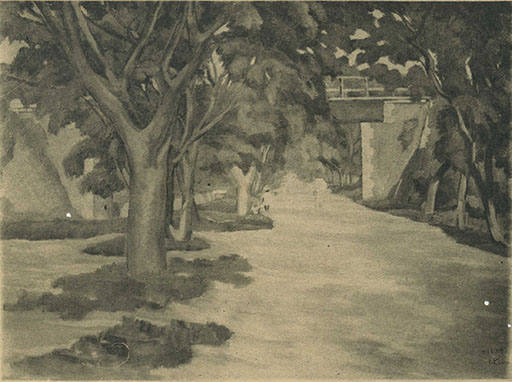

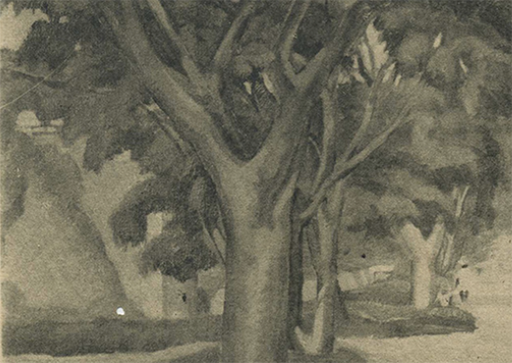

1927年第一回臺灣美術展覽會展出西畫家川村伊作的無鑑查資格作品〈新綠〉(圖3)與〈夏〉(圖4),兩件創作皆描繪種著整齊路樹的道路,道路中段有陸橋自上方橫亙而過。從相仿的陸橋造型及周遭環境推測,〈新綠〉與〈夏〉應取景於同一處,唯取景視角及時序不同:前者由路邊望去,一如題名,畫萬物復甦的新綠春景;後者則畫道路上艷陽高照的夏日景象。

那麼,引發川村興趣又二度入畫的地點在哪呢?藝術家的生平背景或可提供線索。

川村伊作,本姓前田,日本靜岡縣出生。1919年從東京美術學校圖畫師範科畢業後,除短暫服役的一年外,大部分時間投身於教育事業。1920年底藝術家來臺,先後任教於臺南師範學校(今國立臺南大學)、臺南第一高等女學校(今國立臺南女子高級中學)。1926年8月曾出差至中國的福州、上海、杭州、蘇州、南京等地。1928年罹患神經衰弱症之故,川村辭去臺灣中學校的工作,返回日本,其後應在宮崎縣女子師範學校繼續教職。(註1)

川村伊作寓臺八年的時間不算太長,活動的地點大多集中在臺南,是故〈新綠〉與〈夏〉很可能收羅臺南的風景。事實上,藝術家於臺南市的住所「壽町一丁目參番地」附近即有一座陸橋。(註2)陸橋至今仍矗立於四維地下道,日治時期因位處壽町,時人稱之「壽陸橋」(圖5、圖6),也就是本文開頭提到的那座橋。(註3)

壽陸橋舊貌

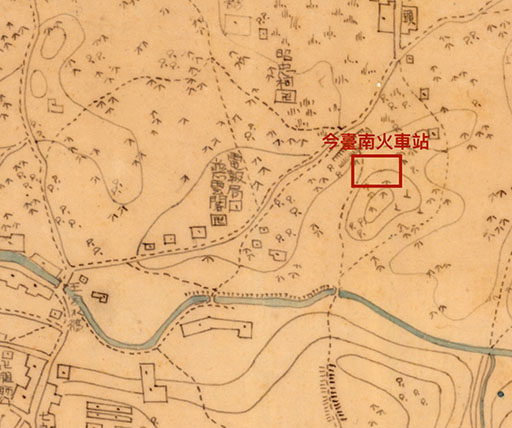

老地圖讓我們知道,不若今日的四維地下道是個陸路通道(圖2),早年的壽陸橋橫跨陸路與水道(圖6)。經筆者考察,日治時期臺南應不多見陸橋,同時越過水陸通道的又更少了。(註4)一張碩果僅存的1938年壽陸橋舊照,揭示近百年前它的模樣和四周的地貌(圖7)。照片裡的壽陸橋帶著磚砌的外型紋理,橋下道路左側果然存在溝渠,遠方的渠道上還有簡單的便橋。壽陸橋左邊橋墩覆於水渠之上,設有拱形隧道,以利水流通過,圓拱隧道旁堆著土坡。

川村伊作早了照片11年畫下他的臺展出品作,期間壽陸橋大概經歷過修整,但1921至1938年間陸橋下始終並存著水陸兩種通道(圖6、圖7),1927年的〈夏〉與〈新綠〉正表現如是的地景特徵。(註5)〈夏〉的畫面中,陸橋下方附近一對母子正手牽著手,靠左行走於樹蔭之間。深色的樹蔭左方是條相對明亮、筆直、沿著道路而築的渠道,遠景甚至可見渠道上的小橋。陸橋左側橋墩旁有土坡堆積,而橋墩與渠道的交接處,隱沒於前景的群樹之後,但仍可感受橋體的深度(圖8);〈新綠〉則進一步透露左側橋墩下有個圓拱隧道。(圖9)兩件畫作裡的陸橋紋理,暗示著磚砌的質感。即使尚待更多直接證據出土,川村的作品確實捕捉住臺南其他地方少見的陸橋形制,同時呼應著老照片的圓拱形水隧道、水渠和遠景便橋。由以上種種推想,川村很可能將壽陸橋附近的都市景觀收進筆下。

現代生活的展示

壽陸橋下的水渠,乃清代以來臺南地方上的重要溪流——德慶溪。1899年總督府首次將現代性的都市計畫引入臺南,當時的計畫委員會決議以德慶溪作為下水道的主要幹線之一,預計「沿著新修改的道路(改正道路ニ沿ヒ)」修築其水道,也將「迂迴處拉直(迂迴セル場所ヲ改良シ)」。(註6)考察古地圖後發現,至晚於1907年壽陸橋一帶建成了現今都市地貌的雛形(圖10、圖11)。

讓我們再次審視川村伊作的〈新綠〉(圖3)與〈夏〉(圖4),藝術家刻畫出不再曲折的德慶溪水道,火車陸橋在低矮人物的映襯下顯得特別宏偉,象徵摩登的電線桿點綴於路邊。川村彷彿有意透過作品形塑新興的現代化公共空間,展示屬於他的臺南現代生活。然而,百年之後藝術家筆下先進的壽路橋,隨著臺南鐵路地下化工程的推展,面臨文資保存的存廢危機。川村伊作的兩件臺展作品,保留下不同於你我、觀看壽陸橋的眼光,或許也是吾人重新省思都市發展議題的另一種契機。

#名單之後325

註釋

1. 〈川村伊作任公立中學校教諭、俸給、勤務、依願免官、賞與〉,《臺灣總督府檔案》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00010050053。〈〔休職廣島縣立吳中學校教諭〕前田伊作(任府師範學校助教授)〉,《臺灣總督府檔案》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00003113063。〈川村伊作(宮內省)〉,《臺灣總督府檔案》,國史館臺灣文獻館,典藏號:0071030337a002。〈川村伊作(內閣)〉,《臺灣總督府檔案》,國史館臺灣文獻館,典藏號:0071030338a002。中等教育協會編,《中等教育諸學校職員錄》,日本:中等教育協會,1934,頁1067。《昭和十年十一月陸軍特別大演習並地方行幸宮崎縣記錄》,宮崎:宮崎縣府,1939,頁667。

2. 〈川村伊作任公立中學校教諭、俸給、勤務、依願免官、賞與〉,《臺灣總督府檔案》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00010050053。

3. 「壽陸橋」於1938年由王宮溪橋(或王官溪橋)更名為壽陸橋,但為行文方便,本文皆以「壽陸橋」稱之。臺灣總督府交通局鐵道部,《橋樑溝橋名稱訂正報告書》,臺北:臺灣總督府交通局鐵道部,1938;杜崇勇,〈搶救壽陸橋:南鐵地下化,鐵道沿線成文資墳場?〉,鳴人堂網路評論,2020:網址:https://opinion.udn.com/opinion/story/10124/4336523(點閱日期:2024-11-30)。

4. 筆者尚未於20年代臺南市周遭的地形圖中發現壽路橋以外的其他鐵道陸橋標示。經考察,1938年全臺鐵路沿線的陸橋應不多過30座。資料記載臺南壽陸橋以北至三分子溪橋(今臺南市北區、永康區附近的柴頭港溪橋)間應還有一座「三分子陸橋」,但未見於古地圖中。查詢1921、1927年之〈日治二萬五千分之一地形圖〉以及1945年〈美軍繪製臺灣城市地圖〉後,發現1921至1945年間壽陸橋與三分子溪橋中間的鐵道路段,未有水道經過,意即此座「三分子陸橋」可能不若壽陸橋,有一定規模且橫跨陸路與水道。換言之,壽陸橋多少具備地貌特徵上的獨特性。資料參酌臺灣總督府交通局鐵道部,《橋樑溝橋名稱訂正報告書》,臺北:臺灣總督府交通局鐵道部,1938;中央研究院「臺南市百年歷史地圖」,1921年、1927年〈日治二萬五千分之一地形圖〉以及1945年〈美軍繪製臺灣城市地圖〉,網址:https://gissrv4.sinica.edu.tw/gis/tainan.aspx(點閱日期:2025-02-10)。

5. 1927至1933年間臺灣總督府鐵道部著手進行臺南至打狗路段的雙軌工程,並改築沿線橋樑。蔡龍保,《推動時代的巨輪:日治中期的臺灣國有鐵路》,臺北:臺灣古籍,2004,頁143-147。

6. 〈臺南市區計晝委員會日誌、臺南市區計畫委員會規程、臺南市區計畫委員會議事錄、臺南市區計畫委員會文書收受發送簿、臺南市區計畫委員會審議事項ニ付取調報告〉,《臺灣總督府檔案》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00004709001。譯文參酌葉偉倫,〈從都市計畫檢視日治時期的臺南現代性〉,國立中正大學文學院歷史學系研究所碩士論文,2015。