人物

【名單之後】水泥工廠下的城市景色:教師畫家高見澤庄太郎

撰文│吳姿儀(國立清華大學臺灣文學研究所碩士)

高見澤庄太郎 入選 臺展第4回

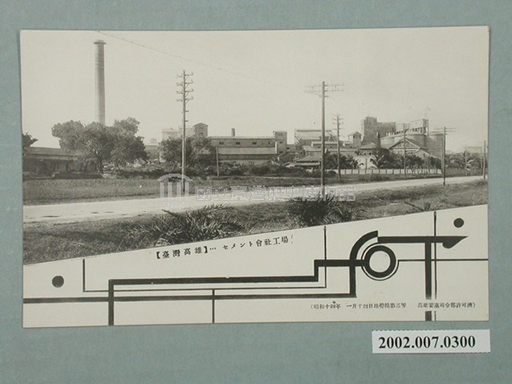

日治時期的高雄曾是臺灣現代化工業及石灰產業的發展重鎮。1917年臺灣總督府為投入工業化建設,建造臺灣第一座現代化的水泥廠──「淺野水泥株式會社打狗工場(高雄工廠)」(現址為高雄市鼓山區鼓山三路1號)。除了供應當時總督府南進政策的水泥需求之外,也為了運輸原料及成品,興建了與縱貫線連接的「淺野線鐵路」,具有重要的歷史地位。巨大的工廠與巍然聳立的煙囪成為高雄特殊的現代化發展景象,而這也是一位學校教師回憶裡的城市景色。

拿畫筆的少年夢

高見澤庄太郎出生於1909年,本籍長野。1905年父親高見澤莊吉來臺擔任桃園廳巡查,之後分別前往臺中、彰化、高雄等地出張所任職,(註1)由此推測高見澤庄太郎很有可能出生於臺灣。高見澤庄太郎畢業於臺北市樺山尋常小學校以及臺北市末廣高等小學校(現 臺北市福星國小)。1923年進入臺北第一師範學校(現 臺北市立大學)小學師範部就讀(註2)。就學期間,正值資深水彩畫家石川欽一郎再度來臺任教,擔任圖畫科老師。1924年高見澤加入了由石川所指導的臺北師範學生寫生研究會(1927年更名「臺北二師繪畫部」,亦稱「臺北二師芳蘭繪畫部」),展現對繪畫的熱忱與興趣。

1925年 11 月 28-29 日,由石川欽一郎指導的臺北師範校友會員舉辦了北師繪畫展,主要媒材以水彩與油畫為主,展出包括葉火城、周家樹、謝能通等會員的西洋畫作品。漫畫家國島水馬在《臺灣日日新報》中描述這次展覽的作品,可以感受到學生們與石川欽一郎的繪畫風格十分相似。高見澤庄太郎在這次的繪畫展中展出〈八甲庄にて〉,很可惜現在並未能看見這幅作品,但透過名稱大致可以猜測是描繪日治時期「八甲町」行政區一帶(現 萬華區)。(註3)1927年2月26-27日,臺北師範學校校友會迎來第二回的繪畫展覽會,高見澤庄太郎以作品〈塔〉與〈帆〉參與展出。國島水馬認為,這次參與的會員作品,在石川欽一郎的教導與會員們努力的創作之下,展現出更為純熟的作畫技巧。(註4)

1929年高見澤庄太郎順利從臺北一師畢業後便來到高雄,前往高雄第二尋常高等小學校(現 高雄市鹽埕國小)任教。(註5)1936年至1937年曾短暫轉任高雄市役所教育課,之後陸續任職於高雄州吉洋公學校、高雄州高雄市旭青年學校。(註6)如同許多美術創作者投入教員工作,高見澤庄太郎利用業餘時間進行創作,展現對藝術所懷抱的熱情。

畫筆下的臺灣水泥工廠

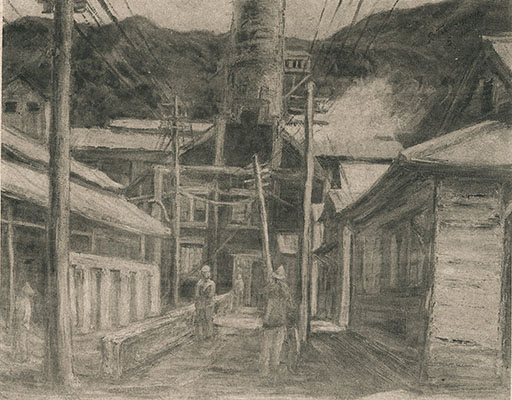

1930年高見澤庄太郎以作品〈工場〉入選第四回臺展西洋畫部,彼時的高雄第二尋常高等小學校鄰近於鼓山區,那裡坐落著大型水泥工廠。藉由這幅作品可以看見高見澤庄太郎畫筆下細膩捕捉到高雄城市現代化的景象,別具意義。

〈工場〉以平視的構圖方式,描繪了工業化工廠前面的街道,幾位工人戴著似工地帽的斗笠穿梭其中。在街道兩側建有似廠房的屋舍。街邊佇立的電線杆,一路延伸至聳立巨型煙囪,也可能是豎窯。工廠周圍冒出濃濃氣體,遠方則有壽山綿延不斷的山巒。畫家落款「S,Tok□」及「5.1□」位於畫面右上角。(註7)評論家在《臺灣日日新報》寫道:「第五室的高見澤庄太郎氏的〈工場〉,顏色雖淺,但有其優點。」(註8)以此能想像畫家在作品顏色方面的使用。

淺野水泥臺灣(打狗)工廠工程自1915年開始興建,1917年陸續完工。之所以選擇將工廠建置在壽山(又稱柴山、打狗山、打鼓山、鼓山、萬壽山)腳下,是因為這裡有豐富的石灰岩礦產及黏土地質,是製作水泥重要的原料來源。另一方面,打狗擁有便利的港灣及水道,利於交通運載。(註9)

1929年淺野水泥臺灣工廠因為需求量持續增加,在總社的評估後決定擴建廠房。自1929年開始增設工程,於1930年完工(註10)。由於高見澤庄太郎〈工場〉於1930年繪製,因此推測畫家當時筆下的水泥工廠應該是擴增前舊址的位置。

投入地方美術

高見澤庄太郎在高雄第二尋常高等小學校擔任訓導期間,參與了1928年成立的高雄州第一個美術團體「白日會」(亦稱「白日會西洋畫會」),團體成員多為業餘畫家。高見澤於1930年加入,那時候的白日畫會已於1929年底改名為「高雄美術協會」,投入更多研究於學校美術教育、工藝美術與商業美術,也策劃舉辦教育性質的美術展覽會。(註11)而同樣是協會成員的畫家綱島養吾,當時也在第二小學校擔任訓導。雖然現存史料未能確定高見澤庄太郎是否因結識綱島養吾的緣故而加入高雄美術協會,不過二人皆在精進自身創作成就外,也投入學校圖畫教育的推廣與地方美術環境的耕耘。

1932年6月,高見澤庄太郎以作品〈木立〉(樹叢)與〈廢船〉參加了高雄美術協會所舉辦的美術展覽會。岩井義雄是這樣提起他的作品:「〈木立〉可以感受到跳躍式的筆觸。〈廢船〉比起前面的粗線、船的線條過於細緻。因此有一些不像是廢船。」(註12)由此可知,高見澤在風景畫的繪畫技巧上表現出不同筆觸的使用。而這次參展的畫家除了高見澤庄太郎之外,大多是在高雄擔任教職工作者,如綱島養吾、松永初太郎、鄭獲義,又或是公務人員如橫山精一。透過地方美術展覽會的舉辦,畫家之間有了相互交流的平臺,亦帶動高雄美術發展的風氣。

回看高見澤庄太郎在藝壇的活動並未留下太多紀錄,但作為「教師」的高見澤庄太郎直至終戰其餘時間都任職於高雄州各小、公學校,推動美術教育的發展,參與地方畫會並持續作畫。而他那幅入選第四回臺展作品 〈工場〉,用畫筆記錄下曾經淺野水泥臺灣工廠工作的日常景象。或許,〈工場〉不只是畫下高雄的一隅,也是高見澤庄太郎在這座城市的一抹特別回憶吧。

#名單之後323

註釋

- 〈高見澤莊吉〉,《昭和五年元在官職者履歷書專賣局》,臺灣總督府專賣局,1930-01-01,國史館臺灣文獻館,典藏號:00112607071。

- 「高見澤庄太郎 臺北第一師範學校學籍資料」(國立臺北教育大學校史室藏)。

- 水馬,〈北師繪畫展〉,《臺灣日日新報》,1925-11-29(5版)。

- 水馬,〈繪畫展短評〉,《臺灣日日新報》,1927-02-27(7版)。

- 〈教員免許狀授與〉,《臺灣總督府報》第650期(1929-04-24),國史館臺灣文獻館,典藏號:0071030650a006。

- 臺灣總督府職員錄系統,〈高見澤庄太郎〉,網址:https://who.ith.sinica.edu.tw/search2result.html?h=kgPOSIVUSz1djr8AbzYQtKwKKZIxb1mgwdOWxd%2BjAq1nHipyRArUarxBlcMhqKh2(點閱日期:2024-12-17)。

- 劉錡豫,〈工廠〉,名單之後:臺府展史料庫,網址:https://taifuten.com/oblect/%E5%B7%A5%E5%BB%A0-2/(點閱日期:2025-01-20)。

- 一批評家(投),〈臺展を考察す (下)〉,《臺灣日日新報》,1930-11-07(3版)。

- 王御風,《從淺野到臺泥:臺灣第一的水泥廠》,新北市:我己文創有限公司,2019-07,頁22-25、129-149。

- 同上註,頁149-151。

- 〈美しい自然が生んだ 美しい使命と功績 躍進を續くる高雄美術協會〉,《臺灣日日新報》,1931-01-01(版25)。

- 岩井義雄,〈高雄美術恊會展を觀て(上)〉,《臺南新報》,1932-06-05(5版)。

。-1024x800.jpg)